【미분적분학 1】 Chapter 10. 엡실론-델타 논법

17세기 미적분학이 '발명'된 이후, 여러 수학자들에 의해 실용적인 발전을 거쳤다. 그러다 19세기에 이르러 미적분학은 '엄밀한 정의'의 재정립이 필요했는데, 이러한 움직임의 선두 주자로 프랑스의 수학자 코시(Augustin L. Cauchy, 1789-1857)가 '입실론-델타 논법'을 제시했다.

- Cauchy는 프랑스의 수학자 달랑베르(Jean le Rond d'Alembert, 1717-1783)의 미적분학에서 아이디어를 얻었다.

그는 극한을 다음과 같이 정의했다.

변수로 생각되는 잇따른 값들이 어떤 고정된 값에 접근하여

이것과의 차이가 원하는 만큼 작아질 때,

이렇게 고정된 값을 다른 것들의 극한이라 정의한다.

현대의 입실론-델타 논법은 이후, 프러시아 왕국 출신의 독일의 수학자 바이어슈트라스(Karl Weierstrass, 1815-1897)가 최종 정리한 것이다.

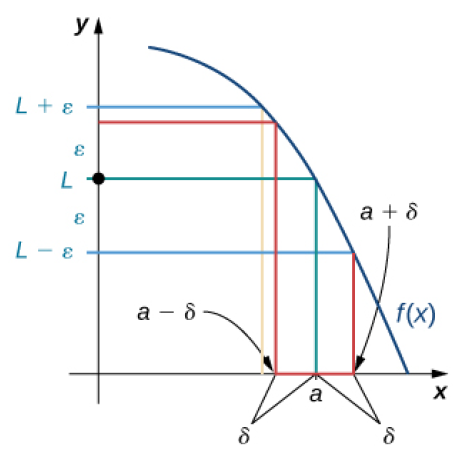

극한의 엄밀한 정의

x→a일 때, f(x)의 극한이 L과 같다는 것을 보여주기 위해서는 x가 a에 충분히 가까이 가는 것을 유지함으로써 f(x)와 L의 간격 차이가 아주 작은 어떤 정해진 오차보다 작게 만들 수 있음을 보여야 한다.

입실론-델타 논법

어떤 f(x)가 x=a를 제외한 a의 근방에서 정의된 함수일 때, f(x)가 임의의 양수 ε(입실론)에 대해 적당한 양수 δ(델타)가 존재하여, 0<|x-a|<δ인 모든 x에 대해 |f(x)-L|<ε을 항상 만족할 때, 함수 f(x)는 x=a에서 극한값 L을 갖는다고 하며, 기호로는 limf(x)_x→a=L로 쓴다.

집합론에 사용하는 기호들을 활용하면, 위의 긴 문장은 아래와 같이 요약된다.

해석: f(x)가 임의의 양수 ε에 대해 적당한 양수 δ가 존재하여 0<|x-a|<δ인 모든 x에 대해 |f(x)-L|<ε을 항상 만족할 때, 함수 f(x)는 x=a에서 극한값 L을 갖는다. 단, f(x)는 x=a를 제외한 a의 근방에서 정의된 함수를 뜻한다.

- ∀: any의 첫 글자로부터 유래한 기호로 '임의의'라는 의미이다.

- ∃: exist의 첫 글자로부터 유래한 기호로 '존재한다'라는 의미이다.

- s.t: such that으로, that 이하의 명제를 만족하는 어떤 것

- A ⇒ B: A이면 B이다. A는 B의 조건문으로 A가 참일 때 B이다고 풀어쓸 수 있다.

집합론으로 표현한 코시의 입실론-델타 논법 해석에는 두 가지 선행지식을 필요로 한다.

- 절댓값의 부호

- p⇒q

절댓값의 부호

절댓값의 부호는 다음과 같은 부등호식을 만족한다.

p⇒q

p이면 q이다라는 명제는 p를 만족하는 진리집합 P가 q를 만족하는 진리집합 Q에 속함을 의미하고, 이는 곧 진리집합 P가 진리집합 Q의 부분집함임을 의미한다.

만약 a⇒b의 관계에서 a의 진리집합이 A이고, b의 진리집합이 B일 때, 아래의 벤 다이어그램[그림 1]을 만족한다.

두 가지 지식을 활용하여 집합론적으로 표현한 입실론-델타 논법을 분석해보자.

입실론-델타 논법의 분석

첫 번째 단계

위의 동치관계에 대해 각 항에 a를 더할 수 있다.

이때 x는 a와 같지 않기 때문에 x≠a라는 단서가 붙고 이에 0보다는 크다라는 부등식으로 내용을 수정할 수 있다.

두 번째 단계

첫 번째 단계와 같이 동치관계에 대해 각 항에 L을 더할 수 있다.

세 번째 단계

위의 내용은 p⇒q 선행지식을 이용하여 다음과 같이 해석 가능하다.

네 번째 단계

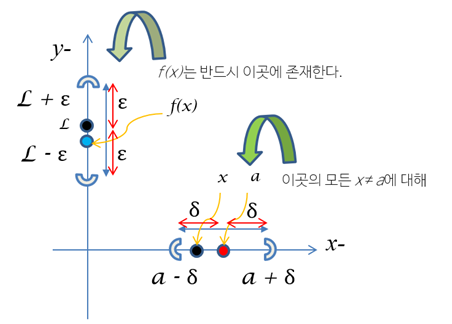

즉, 입실론 구간을 먼저 선택하였을 때, 입실론 구간에 포함되는 델타 구간의 존재를 규명함으로써, 극도로 좁은 델타 구간의 함숫값으로 극한을 정의하였다.

- 양의 입실론을 우선 선택한다.

- 델타 값은 존재로서의 정의로 입실론을 선택했을 때 '양수' 값(positive value)인 델타의 값만 존재하면 된다.

- 입실론의 값을 줄일 때 마다 델타 구간은 압축되듯이 한 점에 가까워지는데, 이 압축된 지점의 함숫값을 극한이라 한다.

입실론-델타 논법(영문) 추가 분석

엡실론-델타 논법(영문)

Let f(x) be defined for all x≠a over an open interval containing a. Let L be a real number. Then

if, for every ε>0, there exists a δ>0, such that if 0<|x-a|<δ, then |f(x)-L|<ε.

■

임의의 어떤 양수 ε에 대해 적당한 양수 δ가 존재하여, such that 이하의 문장을 만족한다면, 함수 f(x)는 x가 a로 다가 갈 때 L로 수렴(converging to L at a)한다.

- 다음, such that 이하 문장을 해석하는 방법은 아래와 같다.

1. 두 점 a와 b 사이의 거리는 |a-b|로 표현할 수 있다.

2. 엡실론-델타 논법에서 0<|x-a|<δ의 해석

(1) x ≠ a

(2) x와 a 사이의 거리는 δ보다 작다.

3. 엡실론-델타 논법에서 |f(x)-L|<ε의 해석: |f(x)-L| < ε는 f(x)와 L 사이의 거리는 ε보다 작다는 의미이다.

4. 절댓값에 대한 해석

(1) |f(x)-L|<ε은 다음과 같이 풀이할 수 있다.

L-ε<f(x)<L+ε

|f(x)-L|<ε ⇔ -ε< f(x)-L <ε (절댓값 |a|<b는 -b<a<b로 풀어쓸 수 있다.)

-ε+L< f(x)-L+L<ε+L

hence,

L-ε<f(x)<L+ε

(2) 0<|x-a|<δ은 다음과 같이 풀이할 수 있다.

a-δ<x<a+δ이고 x≠a이다.

x가 a에 가까이 있다.

일반적인 극한식에서 x→a는 x가 a로 '다가간다'고 정성적으로 해석됐다. 그러나 이를 엄밀하게 정의하면 다음과 같다.

- "x→a일 때, f(x)의 극한은 L이다": x가 a에 충분히 가까이 가는 것을 정의함으로써, f(x)와 L간의 간격차가 극도로 작은 어떤 정해진 오차보다 작게 만들어 질 수 있음을 보여야 한다.

- 극한 정의에서 델타와 엡실론의 관계: 모든 오차한계 ε에 대해 f(x)를 L의 엡실론 내에 두게 하려면, x와 a 사이의 가까운 거리 δ를 엡실론의 함수로 구하거나 혹은 계산할 수 있음을 증명하면 된다.

1. a-δ<x<a+δ이고 x≠a이다.

2. L-ε<f(x)<L+ε

3. L-ε<f(x)<L+ε의 범위 내에 a-δ<x<a+δ(단, x≠a)의 함숫값들이 포함된다.

- a-δ<x<a+δ의 범위에서 a, a-δ, a+δ를 제외한 나머지 점의 값들은 x가 취할 수 있는 모든 값이고 이것의 상이 바로 f(x)이다.

- L-ε<f(x)<L+ε의 범위에서 L-ε과 L+ε의 점 값은 포함되지 않는다.

즉, 입실론 구간을 먼저 선택했을 때, 입실론 구간에 포함되는 델타 구간의 존재를 증명함으로써, 극도로 좁은 델타 구간의 함숫값으로서 극한을 정의할 수 있다.